What is a ribbon microphone?

Although the term "dynamic microphone" is often associated with icons such as the Shure SM58 or SM7B, it must be clarified that these are actually moving-coil microphones - a specific subset of dynamic microphones. Ribbon microphones, which are often overlooked, are also part of this broader category.

It follows that all ribbon microphones are dynamic microphones, but not vice versa. But today, when someone talks about dynamic microphones, they certainly mean moving coil microphones - the term has now become accepted as a synonym, even if it is not entirely correct.

Ribbon microphones were introduced in the 1920s and initially enjoyed great popularity due to their superior sound quality, frequency response, and clarity compared to their moving-coil counterparts, especially since inexpensive condenser microphones were still in short supply.

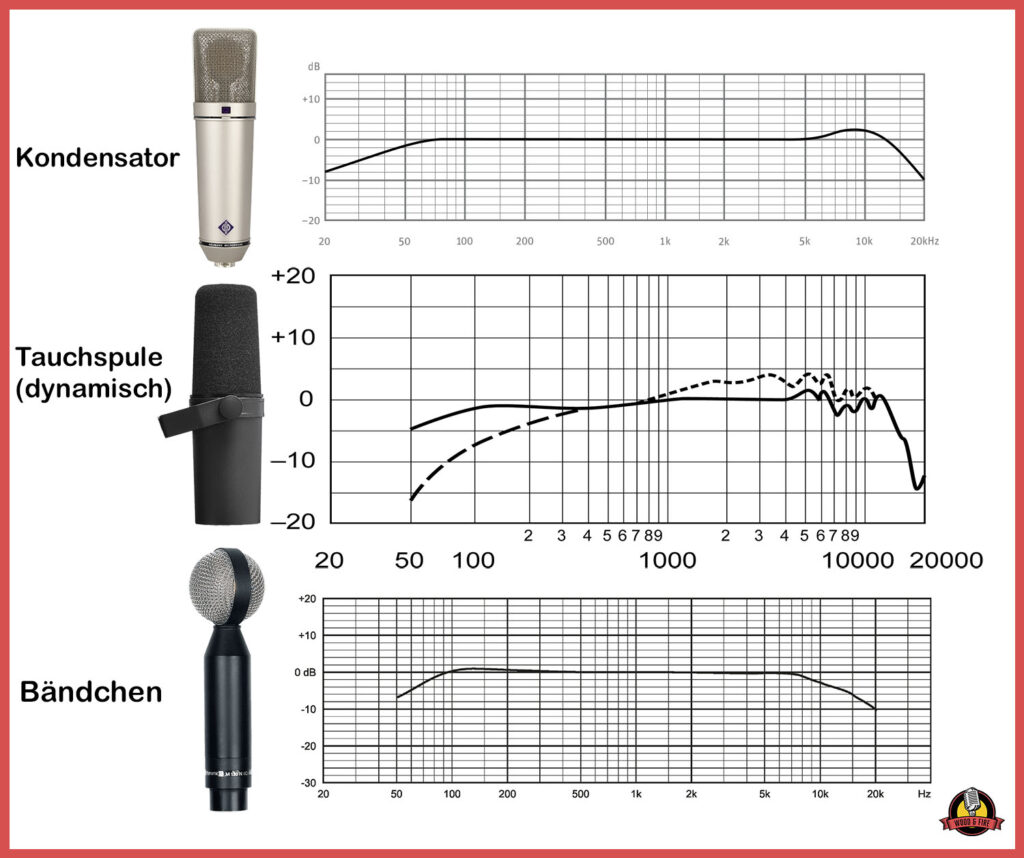

As condenser microphones became cheaper and more accessible, ribbon microphones quickly lost the popularity they had gained over the years - condenser microphones sounded even clearer and more detailed, and also had better high frequency response, leading to a perception of "high-end" sound.

But in the last few years, ribbon microphones have become very popular again! This is because we are in the digital age, where everything sounds more or less "perfect", and a ribbon microphone offers a nice contrast. It adds a vintage flair and imperfection to productions that would otherwise sound sterile and almost too perfect.

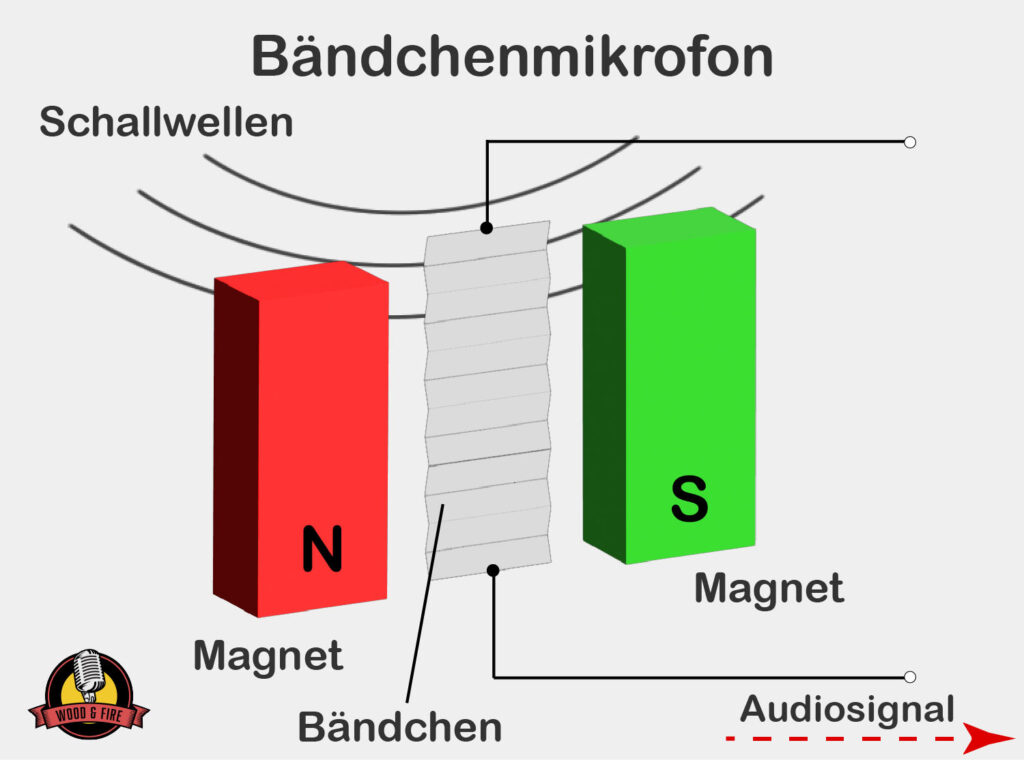

How does a ribbon microphone work?

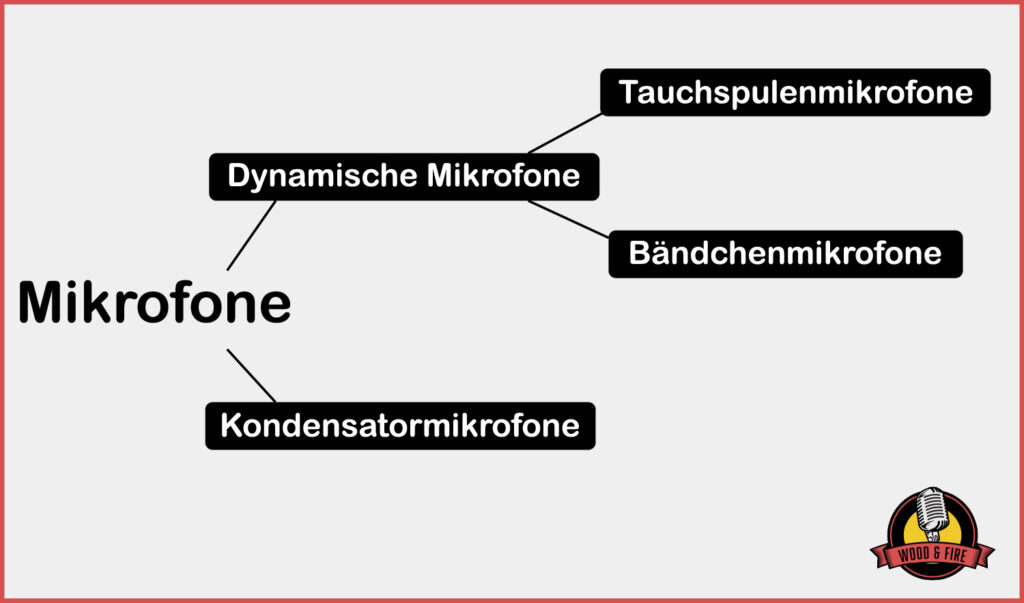

The diaphragm of a ribbon microphone consists of a thin aluminum foil (hence the name) placed in a magnetic field. This foil is made to vibrate by sound waves (music, singing, etc.) and converts the mechanical sound waves into electrical sound waves by changing the voltage.

This diaphragm is very thin and therefore very sensitive, which means that the microphones are very sensitive - i.e. not suitable for live performance - but also that the sound is very detailed and impulsive, which is more reminiscent of a condenser microphone. This is why these microphones were and are so popular.

Classic ribbon microphones are passive, meaning they contain no active electronics. Therefore, the impedance of the preamp has a big influence on the sound - if it is low, the high and low frequencies will be attenuated and the microphone will sound dull. So if you have a preamp that has this capability, you can change the sound just by changing the impedance.

However, most modern ribbon microphones have active electronics that adjust the impedance of the microphone in advance, allowing them to be used with standard preamps and audio interfaces. This also raises the level a bit, which is extremely low with classic passive ribbon microphones.

Features of ribbon microphones

Ribbon microphones would never have become so popular if it weren't for their unique sonic characteristics - they sound very different from dynamic microphones, and slightly different from condenser microphones.

Sensitivity

The diaphragm of a ribbon microphone is much more sensitive than that of a dynamic microphone, allowing it to pick up more detail and, like a condenser microphone, it is very impulse sensitive. As a result, transients and dynamics are picked up much better, resulting in a clear and detailed sound.

This also means that these microphones are very sensitive to mechanical vibration or loud sound sources. They can break easily if they are accidentally knocked off the microphone stand or placed too close to a sound source that is too loud (such as a snare drum).

Sound

They sound more detailed than dynamic mics, but not as detailed as condenser mics. Instead, they sound softer and darker (the very high frequencies are somewhat cut off) - they are considered more forgiving than condenser microphones because small errors are not noticeable.

The biggest sonic advantage of a ribbon microphone is its smooth and mellow highs, which is why it is often used on instruments that naturally have very "peaky" or "sharp" highs, as they sound much softer and smoother with a ribbon microphone. Ribbon microphones are especially popular with trumpets, trombones, and electric guitars, as these instruments have very peaked highs.

As a result, the sound of a ribbon microphone is often perceived as "vintage" or "old school" - perfect if you are looking for a vintage sound.

Polar pattern

➔ Click here for a detailed article on microphone polar patterns

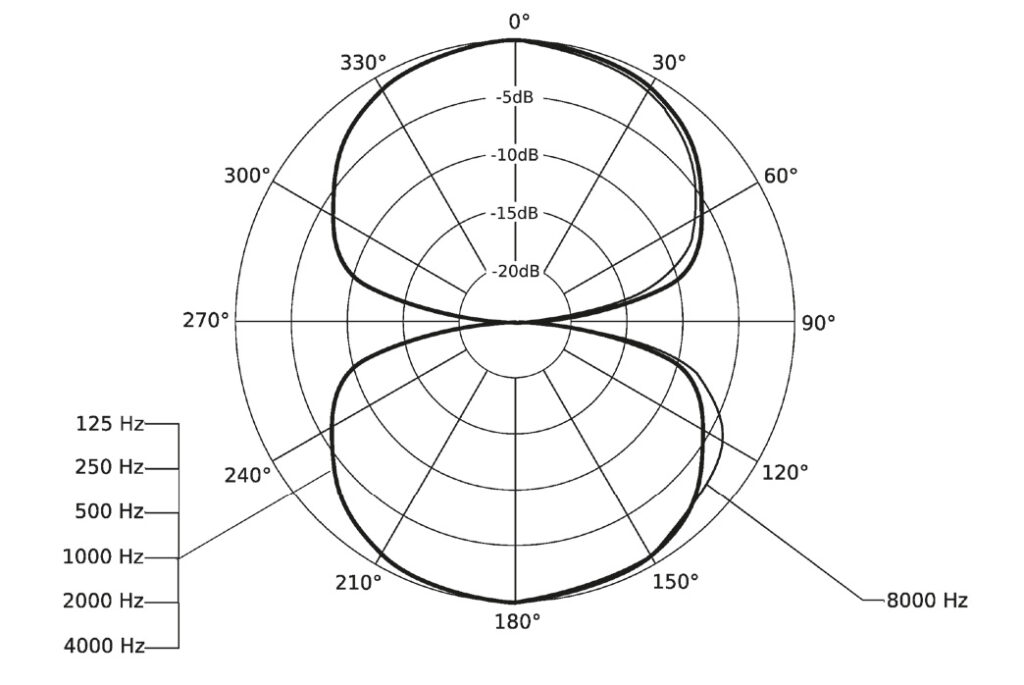

By design, most ribbon microphones have an eight polar pattern. This means that they pick up the area in front of and behind the capsule equally loudly.

For the producer, this means that the room must have good acoustics, since these microphones also pick up rear reflections.

However, there are modern ribbon microphones that have other polar patterns, such as the Beyerdynamic M160, which has a supercardioid polar pattern.

Frequency response

Ribbon microphones have a wider frequency response than dynamic moving-coil microphones, but a narrower response than condenser microphones. The highs are lower, but the bass is very clear - this is why ribbon microphones are said to sound "warm".

These microphones have a very strong proximity effect, more than other types of microphones. So you can make the recording much thicker just by getting closer to the microphone.

Areas of application

Brass recording

The most common applications for ribbon microphones are brass and woodwind instruments, especially very high instruments such as trumpet, piccolo trumpet, or alto saxophone. These instruments have very sharp highs that can be unpleasant with condenser microphones, but are not present with dynamic microphones.

A ribbon microphone is the perfect middle ground, eliminating the need for EQ in many cases. These instruments sound softer in the highs with ribbon mics, but the highs are still there - they just sound more natural and not as exaggerated as with condenser mics.

Electric guitar recording

The same is true for recording electric guitars: condenser microphones tend to make electric guitars sound too harsh in the high frequency range, mainly due to the many harmonics. A ribbon microphone is ideal in these cases because it makes the guitar sound softer and smoother than a condenser microphone, but still warm and clear. It also picks up transients very well and in detail.

Drum recording

For drum recordings, ribbon microphones can be used as overheads because of their good impulse response. However, they should only be used as overheads and at a sufficient distance from the drum, as the high sound level will destroy the ribbon if it is placed too close to the drum.

The figure-of-eight characteristic naturally also picks up more sound reflections, so good room acoustics are absolutely essential. Very well suited for the use of two ribbon microphones with figure-of-eight characteristic is the stereosonic arrangement (also called Blumlein arrangement, because the inventor of this technique was Alan Blumlein).

Vocal recording

Ribbon microphones can be good for vocal recordings on certain songs, if you know you want a "vintage" sound with less treble. The voice won't sound as clear and airy as with condenser mics - so it won't be a "high-end" sound, but rather a vintage sound.

You should know this in advance to avoid surprises. A ribbon microphone is therefore only suitable as a vocal microphone in certain cases.

For background vocals, however, a condenser microphone can be very useful if the lead vocals were recorded with a condenser microphone to provide contrast. Because of the high-frequency cut, the background vocals will automatically be further back in the mix than the lead vocals with their crystal-clear highs.

Where you should rather not use ribbon microphones

If you want a high-end sound

High-end sound always means crystal-clear, airy highs, and that is exactly the opposite of what a ribbon microphone produces. So if you want your voice to sound clear, modern, and distinct, you should definitely use a condenser mic, not a ribbon mic.

As mentioned, the sound of a ribbon microphone is very old-fashioned and vintage, not modern. I would use it for a 60's style surfer rock recording, for example, but not for a modern rap production.

For live performances

Because of their high sensitivity, these microphones should not be used for live performance. On stage, the microphone can easily fall off the stand, and while a dynamic microphone such as the Shure SM58 will not have any problems with this, a ribbon microphone can be broken by just one such accident.

And the loud sound levels of a live performance are not good for a ribbon microphone, which is why dynamic moving-coil microphones should always be used. In recent years, however, some rugged ribbon microphones have been developed specifically for live use, so you can theoretically perform with them.

Popular ribbon microphones

Since ribbon microphones have been on the market for over 100 years, there are some models that are certainly older than our grandmothers. However, many classic models have been completely re-produced to bring them up to date with the latest technology. Here you will find the most popular models of all time.

Beyerdynamic M 130

This microphone has been handmade by Beyerdynamic in Germany since 1957 and is THE ribbon microphone for many sound engineers. It has the typical sonic characteristics of a ribbon microphone - slight bass boost and treble rolloff - but the ruggedness of a dynamic microphone, so it can actually be used live.

It has the typical figure-of-eight pattern, but can also be used live, since the figure-of-eight pattern prevents sound from entering the microphone from the side. For example, better channel separation can be achieved with brass sections: If each instrument is miked individually, a microphone with a figure-of-eight pattern will pick up less of the adjacent instruments than a microphone with a cardioid pattern. Instead, it picks up more of the audience, but if they're far enough away, you won't hear them at all.

Beyerdynamic M 160

The Beyerdynamic M160 is sonically very similar to the M130, but has a hypercardioid pickup pattern that makes it even better for live use. It is just as rugged and has an upside-down capsule, making it almost indistinguishable from a Shure SM58 from a distance.

Can be very interesting for live vocals when a warmer and more precise sound is desired than with conventional dynamic moving-coil microphones.

Royer Labs R-121

The Royer Labs R-121 is a top-of-the-line ribbon microphone that has achieved legendary status despite being on the market for only 20 years. It has very low self-noise and a slightly different frequency response than the Beyerdynamic: the Royer Labs goes a bit lower, but has less highs. It sounds crystal clear and very detailed, almost like a high-end condenser microphone.

The special feature of this microphone is that the two halves of the figure-eight characteristic sound slightly different: the front half sounds normal, the rear half has more high frequencies but a lower SPL.

AEA R44C

Another ribbon microphone legend: Manufactured by AEA since 1998, this microphone is known for its incredible warmth and musicality. It has a very wide frequency response (20Hz-20,000Hz), which is really impressive for a ribbon microphone.

However, this microphone is very expensive (€5,399) and therefore only suitable for professionals who also earn money with their music - otherwise such a purchase is not really justified.

Conclusion

Ribbon microphones are an interesting and versatile tool in the arsenal of any sound engineer or music producer. They offer a unique combination of detail, impulse response, and a softer sonic character that makes them an excellent choice for certain applications.

However, ribbon microphones are not universal microphones that can be used anywhere and anytime - no, they are very special and only suitable for certain recordings where soft, smooth highs and a vintage sound are important. Their sensitivity makes them susceptible to mechanical damage, and they are less suitable for scenarios where a crystal-clear, modern sound is required.

They are not a panacea for every shooting situation, but in the right hands and under the right conditions they can have a unique impact on the final result of a production.